Neste texto, trago argumentos técnicos sobre como se opera o combate ao tráfico de drogas ilícitas, buscando explicitar porque a política criminal escolhida é um fracasso retumbante. Digo argumentos técnicos porque evito o debate no nível da moral ou do idealismo, mas parto da dogmática penal e processual penal, e também da política institucional, sempre com vistas na realidade material.

Enquanto outros crimes, como os financeiros e de licitação, possuem uma especialização técnica e maior rigor na aplicação, o tráfico de drogas é tratado de forma simplificada. A lei penal decidiu conter toda a complexidade da realidade que envolve essa prática comercial – da produção à distribuição, do atacado ao varejo – em um único tipo penal.

Além da simplificação, o legislador foi bastante duro em sua pena. A título de comparação, o crime de trabalho análogo à escravidão, que possui, além da violência (real ou simbólica a trabalhadores humildes), enseja uma pena de 2 a 8 anos de pena. Vender um baseado de maconha pode render entre 5 a 15 anos.

O efeito planificador causado pela tipificação jurídica, que iguala condutas diversas e muito distintas em termos de reprovabilidade e importância, escamoteia um dos objetivos mais perversos dessa política jurídico-criminal, que é a de torná-la um instrumento importante na gestão de pessoas, traduzível em termos conceituais em bio e necropolítica. Quem em sã consciência defenderia um sistema que planifica, por exemplo, as condutas dos crimes patrimoniais ou os diversos crimes de pedofilia?

O resultado é uma política voltada ao pequeno varejo e aos transportadores (incluindo as mulas). Normalmente envolvendo pessoas pobres, desempregadas ou viciadas que recorrem ao crime para sustentarem o vício, é sobre elas que se concentram os esforços policiais. A maior parcela do nosso sistema penitenciário já é composta de pequenos varejistas e mulas. No sistema penitenciário feminino, de cada 10 presas, 6 ou 7 são por tráfico.

Só entre 2014 e 2016, segundo os relatórios do DEPEN, conseguimos prender mais de cem mil pessoas por tráfico de drogas. Prisões em massa que sequer são capazes de afetar o preço médio das principais drogas consumidas.

Na política de drogas, optou-se para que a diferenciação dessa diversidade de condutas ficasse a cargo dos juízes, não a partir da lei, como se costuma fazer. Isso gera como efeito mais imediato o decisionismo, o arbítrio judicial.

A própria lei penal autoriza o juiz a recorrer a critério subjetivos, como atributos pessoais e de conduta social dos réus, para decidir se o acusado é traficante ou usuário. A baixa quantidade de droga, por exemplo, sequer é um entrave ao poder do juiz. Há condenações por tráfico com quantidades inferiores a um grama de substância.

No campo das penalidades, a lei de drogas permite que os juízes decidam, com assustadora facilidade, entre a aplicação da pena mínima – de 1 ano e 8 meses com a minorante – e a máxima, de 15 anos. Os critérios para não aplicação da minorante são tão subjetivos quanto obscuros. No fim, vai depender da sorte do acusado cair com um juiz mais brando ou mais duro.

A lei penal autoriza que juízes deixem de aplicar a minorante quando entende que o réu se dedica a atividades criminosas, ainda que primário. O que significa no mundo real se dedicar a atividades criminosas já é algo complicado de se definir. Dentro de um processo penal, então, é algo simplesmente impossível de certificação sem que se recorra a preconceitos e subjetivismos. Isso permite a maior série de absurdos.

Juízes chegam a mencionar fatos posteriores àquele que ensejou o processo como elemento de convicção para configurar essa “vida criminosa”. Por um singelo fato, posterior ou não, relacionado ou não a crime, apurado ou não, incluído aí o mero desemprego, uma pessoa pode sair da pena de 2 anos para a de 5. Ou seja, 3 anos de cana por mero carimbo de um juiz que se vê capaz de dizer quem é ou não mau sujeito.

Todo esse esforço empregado não reflete em uma maior dificuldade de acesso à droga ilícita. Qualquer pessoa em uma cidade grande sabe onde conseguir uma pedra de crack por menos de 10 reais. Maior rigor na lei penal sobre esse crime só não é possível porque tornaria a conduta de vender uma pedra algo tão grave quanto matar alguém.

Além disso, em comparação com crimes de dano ou perigo concreto, o crime de drogas se baseia em presunções abertas e genéricas sobre o dano causado pela conduta, o que exige uma intervenção acentuada na vida privada para se descobrir o ilícito. Disso advém ainda uma dependência excessiva do testemunho de agentes policiais como prova e uma maior tendência a utilizar técnicas manipulativas para obter confissões e consentimentos.

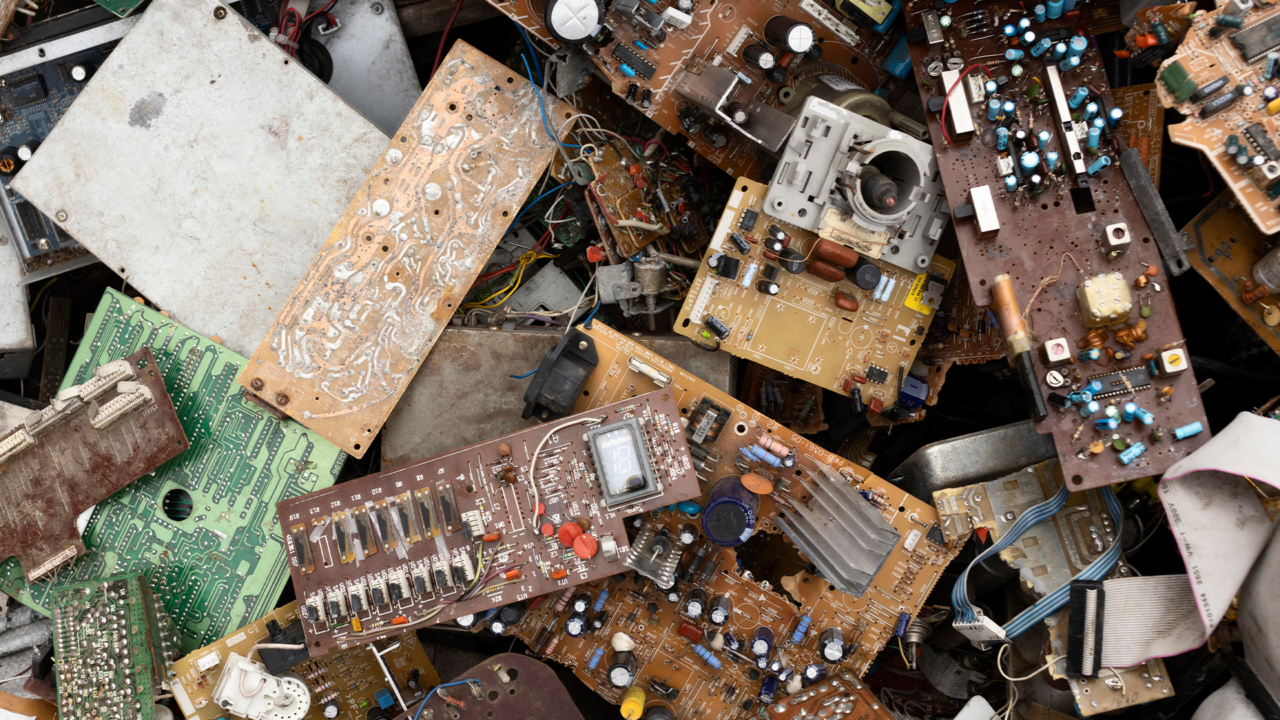

No âmbito do processo penal, o crime de drogas é frequentemente utilizado para justificar medidas invasivas que violam direitos fundamentais, como a entrada forçada em residências, abordagens abusivas, apreensão de dispositivos eletrônicos com dados pessoais e revistas pessoais e veiculares realizadas com intensa e reprovável arbitrariedade. É por causa do tráfico que até hoje diretores de algumas prisões ainda mandam familiares de presos agacharem nuas para poderem entrar nos presídios, a chamada revista vexatória.

Ninguém nega a importância de a polícia poder recorrer a medidas invasivas, mesmo sem autorização judicial, na hora de proteger uma vítima, por exemplo. Não é à toa que a Constituição Federal autoriza a polícia a entrar na casa das pessoais sem mandado quando presente situação de desastre, socorro ou flagrante. Ocorre que essa excepcionalidade não vem sendo utilizada para salvar vidas em situação de emergência, como sugere a inteligência do dispositivo constitucional, mas para autorizar a polícia a invadir casas de pessoas pobres em busca de drogas ilícitas.

Entre uma polícia voltada para atender vítimas imediatas de crimes graves e uma polícia voltada para a defesa de valores puritanos em caráter preventivo sob o discurso do risco, optamos privilegiar esta.

A ênfase na “guerra às drogas” beneficia o modo de operação das polícias militarizadas em detrimento de outras instituições.

O processamento dos crimes relacionados às drogas torna o Judiciário e o Ministério Público mais dependentes da atuação policial e de seus conhecimentos sobre produção de provas, reduzindo a polícia civil a um mero órgão despachante. Além disso, fortalece as estruturas internas das polícias militares, como os setores de inteligência e investigação, mesmo que essas não sejam originalmente suas atribuições.

São as polícias civis, de natureza mais investigativa e técnica, que, no campo institucional, mais perdem com a política de drogas.

No campo geral das políticas públicas em segurança, perdem as vítimas de crimes, pois seguimos apostando em um tipo de combate pouco aferível em eficácia, baseado na crença moralista de que a prevenção feita em abstrato e de modo presumido funciona mais do que a repressão direcionada a crimes violentos.

De algum modo, a sociedade foi convencida de que é mais importante policiar bairros pobres e punir pequenos traficantes do que investigar crimes violentos.

O que defendo é uma polícia voltada para atender vítimas. Casos criminais com vítimas concretas deveriam ter prioridade nos sistemas policiais. Na segurança pública, destinar uma parcela tão gorda do orçamento e do efetivo policial para combater crimes sem vítimas imediatas deveria ser um privilégio de uma sociedade muito segura e de baixas ocorrências criminais violentas.

Ao se prender um traficante varejista, além de um novo preso, tem-se também uma nova vaga de emprego e uma dívida a ser paga por causa da droga perdida.

A “viabilidade comercial” das drogas, considerando o mercado consumidor estável, só passa a fazer sentido com cada vez mais organização, com investimento em estrutura informal e violenta em matéria de segurança (tráfico de arma), controle de mercadoria perdida (mais roubo), setor de cobrança (ameaça e morte) e combate com a concorrência (fogo cruzado).

No âmbito da política institucional, a opção pela guerra às drogas direciona a polícia a atuar mais agressivamente nas áreas periféricas e sobre corpos negros. A escalada é inevitável, o que justifica crescentes e ininterruptos investimentos de ordem bélica, até mesmo na adesão de experimentos tecnológicos nascidos no mundo da guerra, como drones. Essas intervenções justificam os gastos com aparatos policiais pesados e o desenvolvimento de novas tecnologias de gestão, em detrimento de investimentos em outras instituições, como os da polícia científica.

Na disputa entre a guerra e a ciência de ponta, optamos pela guerra, e submetemos a ciência a ela, em experimentos fracassados e de ciclo vicioso, incentivando, ainda que por reflexo e reação, a também se militarizar e se organizar.

Enquanto a discussão mais ampla ainda está no nível do usuário, se é constitucional ou não criminalizar os maconheiros, a lógica nos leva à defesa da descriminalização completa do tráfico. O desafio é pensar como operar uma transição.